烏山大橋から1kmほどの那須烏山市上境にある、見落としがちな「もり食堂」

自家地粉の八溝手打ちそば粉を使い、食べごたえのある太めの田舎蕎麦がガッツリ味わえる、昔ながらのお蕎麦屋さん店主は大森さんと言い、おおもりそば店でも良かったのではと思える、満腹感のあるお店

駒板を使わず、手を当ててそばを切り出す「手駒」の乱切りにこだわるきし麺のような田舎そばは、噛めば噛むほどソバの香りと味が楽しめる

かけそばは、わかめと柚子がたんまりと乗り、ツユがしみてそばがきのよう

自宅の畑で栽培した野菜や、周辺の山で採れた山菜のかき揚げは、この大きさで150円!

お土産に蕎麦くず餅(150円)をいただき、満腹で店を出る

店内が寒々しいのと、トイレもおしゃれではなく、蕎麦以外のポイントで減点され、惜しくも5つ星を逃す、隠れた満点店

栃木・茨城県境にある鷲子山上(とりのこさんしょう)神社

サザンカの花と雪景色

早朝からの積雪で、素晴らしい眺めだ

明神型の大鳥居の中央が県境となっている

栃木・茨城県境にある鷲子山上(とりのこさんしょう)神社

サザンカの花と雪景色

早朝からの積雪で、素晴らしい眺めだ

明神型の大鳥居の中央が県境となっている

奈良時代の「常陸国風土記」に「下野国との境の大山」と書かれており、1000年以上前より国境いであったが、江戸時代は水戸領だったという

二階建ての楼門(安養閣)で、鳥居側には右大臣・左大臣が控える寺の形態

文化12年(1815)に再建された

神仏混交時代の「安養閣」の額は、権大納言重嗣の筆による

二階建ての楼門(安養閣)で、鳥居側には右大臣・左大臣が控える寺の形態

文化12年(1815)に再建された

神仏混交時代の「安養閣」の額は、権大納言重嗣の筆による

往復すると2x96で、ふくろうの石段(不苦労の石段)とこじつける

祭神は天日鷲命(あめのひわしのみこと)であり、鳥に円があることから「フクロウの神社」として信仰を集めているのだが、後述のように天日鷲命を祀るのは別の峰にある本宮で、こちらには羽黒神社の倉稲魂命(うかのみたまのみこと)が祀られているのではなかろうか

三間社流造りの本殿

大同2年(807)に矢又村(現栃木県那須郡那珂川町矢又)の大蔵坊宝珠上人が、諸国遍歴中に四国の阿波国(徳島県)に立ち寄り、製紙業が盛んであることを知り、紙漉きの技術と共に守護神である天日鷲命(あめのひわしのみこと)を勧請したのが、当時の「鷲権現」であり、鷲子山上神社の始まりであるとされるが、鷲子山にある三つの峰のうち、中央の朝日嶽に最初に創建されたらしい

そこが消失してしまい、現在の鷲子山上神社に本宮が遷宮したものの、再び朝日嶽に社殿を建立して遷座したため、今では日本最大級の大フクロウがいる朝日嶽が本殿、鷲子山が別の神社ということになっているそうだ

大同2年(807)に矢又村(現栃木県那須郡那珂川町矢又)の大蔵坊宝珠上人が、諸国遍歴中に四国の阿波国(徳島県)に立ち寄り、製紙業が盛んであることを知り、紙漉きの技術と共に守護神である天日鷲命(あめのひわしのみこと)を勧請したのが、当時の「鷲権現」であり、鷲子山上神社の始まりであるとされるが、鷲子山にある三つの峰のうち、中央の朝日嶽に最初に創建されたらしい

そこが消失してしまい、現在の鷲子山上神社に本宮が遷宮したものの、再び朝日嶽に社殿を建立して遷座したため、今では日本最大級の大フクロウがいる朝日嶽が本殿、鷲子山が別の神社ということになっているそうだ

朝日嶽の初代社殿消失の後、朝日嶽には出羽三山より羽黒社を勧請し、後日入れ替わりが起こったようだ

その頃の事情は、この千年杉が知っているのだろうか?

ふくろう坂を往復する

那須町蓑沢の真言宗智山派 妙賀山 医王寺 養福院は、那須三十三観音第4番霊場

現在は無住の寺で、大田原市黒羽向町の明王寺の末寺だという

続いて那須町伊王野の曹洞宗道幻派 瀧澤山 正慶寺(しょうけいじ)

貞享3年(1686)洞孫和尚によって創建されたと伝わる

枝垂桜が咲いたら、さぞかし良い眺めであろう

本尊は観音菩薩

那須町の名木は、樹齢200年近い古梅

寛政9年(1797)に現在地に遷された沼野原薬師堂

本尊は嘉吉3年(1443)作の薬師如来立像で、十二神将がその眷族(けんぞく)として祭られており、町の有形文化財/彫刻となっている

薬師堂の周りも、桜の木で囲まれている

今日の締めは、那須塩原市板室のあったか~い宿「勝風館」に、おもて那須手形入浴

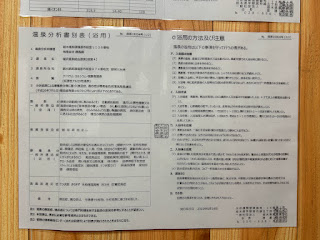

溶存物質量が1.016g/kgのため、低張性だが単純温泉ではなく、硫酸陰イオン(SO4--)が主成分であり、その結合相手の陽イオンが、ナトリウム(Na+)とカルシウム(Ca++)のため、泉質としてはナトリウム・カルシウム-硫酸塩で、源泉温度が41℃のため温泉となる

pHも9.4とそこそこ高いので、アルカリ性の肌に優しい柔らかなお湯だ

源泉温度が41℃なので、冬場は加温しているそうだが、それでも湯温は40℃くらいのぬる湯で、顎まで浸かれる深い浴槽に揺らいでいると、眠りに落ちそうな快適なお風呂だ

露天もサウナも打たせ湯もないけれど、入浴後の体の暖かさと、筋肉のほぐれ感があり、良い温泉であることは間違いない

その頃の事情は、この千年杉が知っているのだろうか?

ふくろう坂を往復する

那須町蓑沢の真言宗智山派 妙賀山 医王寺 養福院は、那須三十三観音第4番霊場

現在は無住の寺で、大田原市黒羽向町の明王寺の末寺だという

続いて那須町伊王野の曹洞宗道幻派 瀧澤山 正慶寺(しょうけいじ)

貞享3年(1686)洞孫和尚によって創建されたと伝わる

枝垂桜が咲いたら、さぞかし良い眺めであろう

本尊は観音菩薩

那須町の名木は、樹齢200年近い古梅

寛政9年(1797)に現在地に遷された沼野原薬師堂

本尊は嘉吉3年(1443)作の薬師如来立像で、十二神将がその眷族(けんぞく)として祭られており、町の有形文化財/彫刻となっている

薬師堂の周りも、桜の木で囲まれている

今日の締めは、那須塩原市板室のあったか~い宿「勝風館」に、おもて那須手形入浴

溶存物質量が1.016g/kgのため、低張性だが単純温泉ではなく、硫酸陰イオン(SO4--)が主成分であり、その結合相手の陽イオンが、ナトリウム(Na+)とカルシウム(Ca++)のため、泉質としてはナトリウム・カルシウム-硫酸塩で、源泉温度が41℃のため温泉となる

pHも9.4とそこそこ高いので、アルカリ性の肌に優しい柔らかなお湯だ

源泉温度が41℃なので、冬場は加温しているそうだが、それでも湯温は40℃くらいのぬる湯で、顎まで浸かれる深い浴槽に揺らいでいると、眠りに落ちそうな快適なお風呂だ

露天もサウナも打たせ湯もないけれど、入浴後の体の暖かさと、筋肉のほぐれ感があり、良い温泉であることは間違いない

0 件のコメント:

コメントを投稿