2022/11/24

那珂川町の宝蔵院は、「那須三十三観音」24番札所

文亀2年(1502)甚誉上人によって創建された。その後明治12年に火災によって堂宇は消失し、灰燼に帰したが、明治28年に再建された。

その後昭和期に入って、堂宇の修繕、改築が行われ現在に至る。

札所本尊の如意輪観世音菩薩は、本尊阿弥陀如来の右の脇侍に鎮座をしている。

何の実なのか不明

東に1kmほどの光照寺は、関東八十八ヵ所霊場、ぼけ封じ関東三十三観音、那須三十三所観音、八溝七福神の札所

道端の公孫樹(イチョウ)が光り輝いています

八溝七福神は弁財天

那須三十三所観音は千手観音

ぼけ封じ関東三十三観音は、阿摩提観音(あまだいかんのん)

関東八十八ヵ所霊場の本尊は阿弥陀如来

那須記に貞信が神田城構築のとき、増倉比丘を招聘して一寺を建立し、鬼門守護とした際に記念に植えられたという、町指定文化財「公孫樹」

樹高20m、推定樹齢450年

さてお昼は、那珂川町なす風土記の丘にある「そば処 ふれあいの舎」もりそばにプラス100円で、かき揚げが二枚付きます

蕎麦は手打ち感満載で、腰のある麺で、甘めのつゆと良く合っています

今までの中でも、かなり高得点の蕎麦でした

隣には江戸時代の民家が二棟、民族資料館がありました

民家の反対側には、ザゼンソウの自生地があるようです

お次は那須三十三所観音22番札所の「霊牛山威徳院 極楽寺」

栴檀(センダン)の実

同時に栃木十三仏霊場第13札所、八溝七福神、八溝山麓十宝霊場でもあります

ようやくと今日の目的地である、芦野(あしの)に入りました

武家屋敷前のしだれ桜は、電線が邪魔ですね

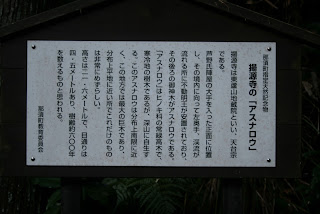

揚源寺(ようげんじ)のメタセコイアの紅葉

アスナロウはヒノキ科の常緑高木で寒冷地の樹木であるが、このアスナロウは分布上南限に近く、平地に近い所でこれほどの巨木は珍しいという。当地方のアスナロウは最大の巨木である。

不動明神の御神木のためか、神剣が立てられている

揚厳寺は、江戸時代初期の寛永年間(1624~1644)に栄賢(えいけん)和尚が中興(ちゅうこう)開山し、芦野集落センター裏の愛宕山(あたごやま)から現在地に移転したと伝えられている。大正時代の初期、芳賀郡の延生(のぶ)の地蔵尊の分霊を移した。

那須歴史探訪館も、隈研吾氏の設計だそう

芦野城とも、御殿山とも、桜ヶ城とも称される

江戸時代には交代寄合旗本芦野氏の陣屋があった所だそうだ

とりあえず頂上を目指す

那須連峰が雲に隠れている

築城の年代には二説あり、一つは天文年間(1532~55)芦野資興の代であり、もう一つは天正18年(1590)芦野盛泰の代とも言われているが明らかではない。

いわゆる本丸にある樅ノ木は、電波塔との共演

サクラの名所として有名だそうだ

二の丸には居城があり、御殿や蔵、表門と裏門があった。御殿は、木羽葺で間口約29㍍、奥行き約11㍍あり、玄関、客間、奥の間、大広間、宿直間、中間部屋、広敷台等に区切られ、建物の奥には陰殿(トイレ)もあったそうだ

那須町のこうやまき

芦野御殿山を降りて、旧奥州街道は、現在の「関東ふれあいの道」

那須三十三所観音第8番札所の、三光寺は、日本三所聖天(浅草、妻沼、芦野)のひとつだそうです

那須三十三所観音第7番札所および下野西国三十三所観音第5番札所の、最勝院

芦野氏陣屋裏門は、明治の初期に競売により民間に払い下げられ、今では民家の門となっている

芦野氏第三の城、御殿山の北側にあった陣屋の裏門を移設したものです

正面の岸壁の上に、館山城があったようだ

道と川百選「柳街道(芦野バイパス)」

石の美術館ストーンプラザ

奥州街道道標

だったら全国旅行支援で泊まっちゃおうかという流れで、12月の宿を予約

風格のある、温泉入り口

温泉報告は、12月の宿泊時に

芦野へ向かう途中で気になった「堂の下の岩観音」

日陰になってしまい、写真に撮るのが難しい

0 件のコメント:

コメントを投稿