2025/6/24 (Tue)

利尻島(Day-3)より続く

利尻島鴛泊港からのフェリーが、日本最北の有人島「花の浮島」礼文島、香深港に向かう

フェリーの時間を早めたので、今日もほぼ一日礼文島を散策できる

お天気は曇り

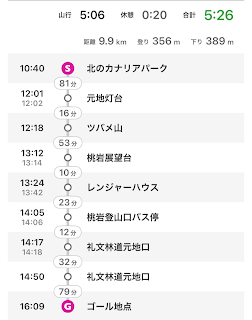

一般の「桃岩展望台コース」は、港からバスで桃岩展望台へ向かい、そこから南下してカナリアパークを目指すのだが、われわれは逆のコースを選んだお天気は曇り

スーツケースを宿の出迎え車に預け、知床(しれとこ)行きのバスに飛び乗った

カナリアパーク内の売店が開いており、お昼の買い出しをして今日のハイクを始める逆コースを選んだ理由は、バスの時刻である

知床から港への終バスが17:06発で、我々のペースでのんびり歩いていると、乗り遅れてしまいそうなため

白花オミナエシの、オトコエシに違いない

ヒロハクサフジ(広葉草藤、ハマクサフジ、Vicia japonica var. japonica、マメ科ソラマメ属)

色のGradationがすごい

知床の集落

見た目は、ヤナギバグミ(柳葉茱萸、スナナツメ、Russian olive、Elaeagnus angustifolia、グミ科グミ属の低木)だが、耐寒性は弱く乾燥地帯でよく見られるといい、こんな海風が吹きつける最北端の場所に生えるのだろうか?

ハクサンチドリ(白山千鳥、Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó、ラン科ハクサンチドリ属の多年草、高山植物)の花後

カモガヤ(鴨茅、orchard grass、Dactylis glomerata、イネ科カモガヤ属の多年草)

大きな葉3枚が広がっているのは、オオハナウド

花弁が丸みを帯びて、紫の脈筋を持ち、赤い花芯を持つのは、礼文島原産の高山植物、チシマフウロ

色のGradationがすごい

知床の集落

見た目は、ヤナギバグミ(柳葉茱萸、スナナツメ、Russian olive、Elaeagnus angustifolia、グミ科グミ属の低木)だが、耐寒性は弱く乾燥地帯でよく見られるといい、こんな海風が吹きつける最北端の場所に生えるのだろうか?

ハクサンチドリ(白山千鳥、Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó、ラン科ハクサンチドリ属の多年草、高山植物)の花後

カモガヤ(鴨茅、orchard grass、Dactylis glomerata、イネ科カモガヤ属の多年草)

大きな葉3枚が広がっているのは、オオハナウド

花弁が丸みを帯びて、紫の脈筋を持ち、赤い花芯を持つのは、礼文島原産の高山植物、チシマフウロ

ピンク色の花ならエゾフウロ

この手の白いモシャモシャは苦手だが、礼文島ではヤマブキショウマが多数を占めているらしい

葉は5裂し、先は鋭く尖り、縁に不揃いの鋸歯があるのは、蕾を付けたシモツケソウだが、北海道にいるのは、

この手の白いモシャモシャは苦手だが、礼文島ではヤマブキショウマが多数を占めているらしい

葉は5裂し、先は鋭く尖り、縁に不揃いの鋸歯があるのは、蕾を付けたシモツケソウだが、北海道にいるのは、

エゾノシモツケソウ(蝦夷下野草、Filipendula glaberrima (yezoensis)、バラ科シモツケソウ属の多年草、シモツケソウの高山型変種)

利尻島の高山植物園では花が見れなかった、ミヤマキンポウゲ

花は似ているが、葉がまるで異なる、オオダイコンソウは、利尻島のオタトマリ沼で出会っている

ふっくらとした黄色い花を、直立した茎につける、センダイハギは、利尻島の富士野園地で見かけた

葉は互生し、3出複葉、葉柄の基部に托葉があるのが、よくわかる

伊吹山から名をもらった、イブキトラノオは、戦場ヶ原にもあるが、ここでも群生している

フキに似た大きなハート形の葉、菊のような黄色の花は、

利尻島の高山植物園では花が見れなかった、ミヤマキンポウゲ

花は似ているが、葉がまるで異なる、オオダイコンソウは、利尻島のオタトマリ沼で出会っている

ふっくらとした黄色い花を、直立した茎につける、センダイハギは、利尻島の富士野園地で見かけた

葉は互生し、3出複葉、葉柄の基部に托葉があるのが、よくわかる

伊吹山から名をもらった、イブキトラノオは、戦場ヶ原にもあるが、ここでも群生している

フキに似た大きなハート形の葉、菊のような黄色の花は、

トウゲブキ(峠蕗、エゾタカラコウ(蝦夷宝香)、オニタカラコウ(鬼宝香)、Ligularia hodgsonii、キク科メタカラコウ属の多年草)

チシマフウロの雄蕊は青いが、早期に脱落してしまうらしい

雄蕊付きのチシマフウロ

ハマナス

チシマフウロの毛に、海からの霧が付けた衣装

ウツボグサは礼文にもあるようだが、ウルップソウではなかろうか?

エゾヨツバシオガマの変種とされている、

レブンシオガマ(礼文塩釜、Pedicularis chamissonis var. rebunensis、ハマウツボ科シオガマギク属の半寄生の多年草、高山植物)

花弁上部は鳥の頭のようだ

ヨツバシオガマは葉が4枚ずつ輪生するが、レブンシオガマは葉が5-6枚輪生するといい、確かにそう見える

イネ科の植物に寄生するが、自分でも光合成をおこなう、半寄生植物だという

バイケイソウの実がスイバのようだ

てっぺんにはまだ花もついていた

全草有毒植物なのに、並んで大きさ比較

礼文には、白花のエゾノコギリソウと、赤花のキタノコギリソウがあるらしい

花弁上部は鳥の頭のようだ

ヨツバシオガマは葉が4枚ずつ輪生するが、レブンシオガマは葉が5-6枚輪生するといい、確かにそう見える

イネ科の植物に寄生するが、自分でも光合成をおこなう、半寄生植物だという

バイケイソウの実がスイバのようだ

てっぺんにはまだ花もついていた

全草有毒植物なのに、並んで大きさ比較

礼文には、白花のエゾノコギリソウと、赤花のキタノコギリソウがあるらしい

エゾノコギリソウの葉は、もっと細目のようなので、これは、

キタノコギリソウ(北鋸草、ホロマンノコギリソウ、Achillea alpina subsp. japonica、キク科ノコギリソウ属)であろう

ヒオウギアヤメ

花が下向きのチシマアザミ、上向きのリシリアザミだが、若い蕾はみんな上を向いているんだよな前出のミヤマキンポウゲだが、金平糖のような実がユニーク

ヒオウギアヤメ

花が下向きのチシマアザミ、上向きのリシリアザミだが、若い蕾はみんな上を向いているんだよな前出のミヤマキンポウゲだが、金平糖のような実がユニーク

ミソガワソウ(味噌川草、Nepeta subsessilis、シソ科イヌハッカ属の多年草)

茎は四角形で、枝分かれしないで直立し、葉は対生

花冠は紫色で唇形、筒部が長くふくらみ、上唇は浅く2裂し、下唇は3裂して中央裂片に紫色の斑点がある

イブキトラノオ

美しいお花畑だ

ツバメ山に向け、標高も上がってきて、霧も風も強くなってきた

こんなところにもサイハイラン

元地灯台と利尻山をセットで見る景色は素晴らしいというが、望むべくもない

ここからは、礼文島の西の断崖の上を歩くわけだが、西風が下から吹き上がり、

波の音はしても海は見えず、

恐怖の断崖も霧で見えず、遠く利尻山を見ながらのハイクも無し

礼文島の天気はほぼこんなものだというので、花たちを育ててくれる自然に、感謝あるのみ

レブンシオガマを真上から見るのが、お気に入り

海まで落ちる斜面には、花たちがいっぱい

レブンキンバイソウ(礼文金梅草、Trollius rebunensis、キンポウゲ科キンバイソウ属、礼文島固有種)にやっと会えた

茎は四角形で、枝分かれしないで直立し、葉は対生

花冠は紫色で唇形、筒部が長くふくらみ、上唇は浅く2裂し、下唇は3裂して中央裂片に紫色の斑点がある

イブキトラノオ

美しいお花畑だ

ツバメ山に向け、標高も上がってきて、霧も風も強くなってきた

こんなところにもサイハイラン

元地灯台と利尻山をセットで見る景色は素晴らしいというが、望むべくもない

ここからは、礼文島の西の断崖の上を歩くわけだが、西風が下から吹き上がり、

波の音はしても海は見えず、

恐怖の断崖も霧で見えず、遠く利尻山を見ながらのハイクも無し

礼文島の天気はほぼこんなものだというので、花たちを育ててくれる自然に、感謝あるのみ

レブンシオガマを真上から見るのが、お気に入り

海まで落ちる斜面には、花たちがいっぱい

レブンキンバイソウ(礼文金梅草、Trollius rebunensis、キンポウゲ科キンバイソウ属、礼文島固有種)にやっと会えた

花びらのように見えるものは萼で、花びらはその内側にある細長い短冊状の形をしたもの

雌蕊の先が赤くなるボタンキンバイが、日本では利尻島にのみ自生しているという

チシマフウロは、覚えました

ギョウジャニンニク

ツバメ山(標高233m)に到着

見事な姿の、エゾカンゾウ

ちょっとよじれ気味の、

雌蕊の先が赤くなるボタンキンバイが、日本では利尻島にのみ自生しているという

チシマフウロは、覚えました

ギョウジャニンニク

ツバメ山(標高233m)に到着

見事な姿の、エゾカンゾウ

ちょっとよじれ気味の、

レブンウスユキソウ(礼文薄雪草、エゾウスユキソウ(蝦夷薄雪草)Leontopodium discolor、キク科ウスユキソウ属の多年草、高山植物)

「原色高山植物大圖鑑」でもエゾウスユキソウを正式和名としているが、ここではレブンウスユキソウ

まだ子供なのかな?

上部の葉の上側が白くなる

花はその中のポチンとしたやつ

これは蕾と言っていいだろう

スズラン(鈴蘭、Convallaria majalis var. manshurica、スズラン亜科スズラン属の多年草)

ピークを過ぎて、少しくたびれた感じ

ヒオウギアヤメ

レブンキンバイソウ

前出のミヤマキンポウゲ

キンバイの谷に紛らわしいキンポウゲ(葉にFocusしています)

「原色高山植物大圖鑑」でもエゾウスユキソウを正式和名としているが、ここではレブンウスユキソウ

まだ子供なのかな?

上部の葉の上側が白くなる

花はその中のポチンとしたやつ

これは蕾と言っていいだろう

スズラン(鈴蘭、Convallaria majalis var. manshurica、スズラン亜科スズラン属の多年草)

ピークを過ぎて、少しくたびれた感じ

ヒオウギアヤメ

レブンキンバイソウ

前出のミヤマキンポウゲ

キンバイの谷に紛らわしいキンポウゲ(葉にFocusしています)

前出のエゾノシモツケソウ

ミヤマキンポウゲの八重咲

バイケイソウ

ネムロシオガマ(根室塩釜、Pedicularis schistostegia、ハマウツボ科(旧ゴマノハグサ科)シオガマギク属)

霧の中のハイクは続く

そろそろ桃岩展望台のはずだが

チシマフウロ

オオハナウド

ハイクコースの終点です

レブンソウ(礼文草、Oxytropis megalantha、マメ科オヤマノエンドウ属の多年草、礼文島の固有高山植物)

団体バス客への説明用に、別の場所から移したのだろう

これはレブンシオガマ

これも説明用であろう、エゾカワラナデシコ

ハクサンチドリ

葉が4枚輪生なので、レブンシオガマではなく、

ミヤマキンポウゲの八重咲

バイケイソウ

ネムロシオガマ(根室塩釜、Pedicularis schistostegia、ハマウツボ科(旧ゴマノハグサ科)シオガマギク属)

青紫の花びらと黄色の雄しべが特徴的な、

レブンハナシノブ(礼文花忍、Polemonium caeruleum ssp. yezoense var,laxiflorum f. insulare、ハナシノブ科ハナシノブ属)は、カラフトハナシノブ(利尻島には生息していない)の礼文島に咲く変異種で、花序(花が茎につく場所)が短く、花が密生する

かなりのレア種だ霧の中のハイクは続く

そろそろ桃岩展望台のはずだが

チシマフウロ

オオハナウド

ハイクコースの終点です

レブンソウ(礼文草、Oxytropis megalantha、マメ科オヤマノエンドウ属の多年草、礼文島の固有高山植物)

団体バス客への説明用に、別の場所から移したのだろう

これはレブンシオガマ

オオヤマフスマかな?

これも説明用であろう、エゾカワラナデシコ

ハクサンチドリ

葉が4枚輪生なので、レブンシオガマではなく、

ヨツバシオガマ(四葉塩釜、Pedicularis japonica、ハマウツボ科シオガマギク属の多年草、高山植物)

スズムシソウ(鈴虫草、紫雲菜、Liparis suzumushi、ラン科クモキリソウ属)

花の唇弁がスズムシの雄の羽に似ているというが、これもレア植物

マメ科だが立ち上がっている、レブンソウ

見た目がかわいい花ではないな

ハマナス

レブンシオガマ真上から

桃岩展望台から、礼文林道コース方面へ

葉が小さいので、エゾニュウかな?

アサギリソウ(朝霧草、Artemisia schmidtiana、キク科ヨモギ属の多年草)

久しぶりに、コウリンタンポポ

エゾスカシユリ(蝦夷透百合、L. pensylvanicum、シノニム Lilium maculatum subsp. dauricum, L. dauricum, L. sachalinense、ユリ科ユリ属の多年草)

チシママンテマ(千島マンテマ、Silene repens var. latifolia、ナデシコ科マンテマ属、カラフトマンテマの変種)もかなりのレア種

マンテマとは、江戸時代に渡来した植物マンテマンが略されて、マンテマになったらしいが、マンテマンという植物は残っていないので、何の説明にもならないじゃないか!

エビネだと思いましたが、

マメ科だが立ち上がっている、レブンソウ

見た目がかわいい花ではないな

ハマナス

レブンシオガマ真上から

桃岩展望台から、礼文林道コース方面へ

葉が小さいので、エゾニュウかな?

アサギリソウ(朝霧草、Artemisia schmidtiana、キク科ヨモギ属の多年草)

久しぶりに、コウリンタンポポ

エゾスカシユリ(蝦夷透百合、L. pensylvanicum、シノニム Lilium maculatum subsp. dauricum, L. dauricum, L. sachalinense、ユリ科ユリ属の多年草)

チシママンテマ(千島マンテマ、Silene repens var. latifolia、ナデシコ科マンテマ属、カラフトマンテマの変種)もかなりのレア種

マンテマとは、江戸時代に渡来した植物マンテマンが略されて、マンテマになったらしいが、マンテマンという植物は残っていないので、何の説明にもならないじゃないか!

エビネだと思いましたが、

コケイラン(小蕙蘭、ササエビネ、Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.、ラン科コケイラン属の多年草)

ササエビネという別名がありました

スミレの花が、つぶれてしまっている

サイハイラン

礼文林道コースの上り坂に疲れ、宿へ向かうことにした

利尻島のポン山で見たのは、萼片が緑のエンレイソウ

この植物、掌状に5裂する大きな葉

葉柄の付け根にある托葉は茎を耳状に抱き目立つ

まだ蕾のようで全体像が見えない

花は黄色かな?

ポン山にたくさんあった、ウラゲヨブスマソウ

同じくポン山で見かけたギンランに似ている、クゲヌマラン

(オオ)ウバユリの芽

香深港が見えた

ヒレハリソウ(コンフリー)

利尻島姫沼で見かけた、ヨツバヒヨドリ

先ほどの、掌状に5裂する大きな葉、葉柄の付け根にある托葉は茎を耳状に抱く植物が、白く咲いている

遠方なので、超望遠で撮影

おなじく超望遠で、

ササエビネという別名がありました

スミレの花が、つぶれてしまっている

サイハイラン

礼文林道コースの上り坂に疲れ、宿へ向かうことにした

利尻島のポン山で見たのは、萼片が緑のエンレイソウ

白ければミヤマエンレイソウだが、紫もエンレイソウ

この植物、掌状に5裂する大きな葉

葉柄の付け根にある托葉は茎を耳状に抱き目立つ

まだ蕾のようで全体像が見えない

花は黄色かな?

ポン山にたくさんあった、ウラゲヨブスマソウ

同じくポン山で見かけたギンランに似ている、クゲヌマラン

(オオ)ウバユリの芽

香深港が見えた

ヒレハリソウ(コンフリー)

利尻島姫沼で見かけた、ヨツバヒヨドリ

先ほどの、掌状に5裂する大きな葉、葉柄の付け根にある托葉は茎を耳状に抱く植物が、白く咲いている

遠方なので、超望遠で撮影

おなじく超望遠で、

ホオノキ(朴の木、朴木、朴、ホオ、ホオガシワ、Magnolia obovata、モクレン科モクレン属の落葉高木)

先ほどの植物の名前がわかりました、

ピンクに染まった葉を持つ、ミヤママタタビ

前出の、ミソガワソウ先ほどの植物の名前がわかりました、

オニシモツケ(鬼下野、ケナシオニシモツケ、ウスゲオニシモツケ、Filipendula camtschatica、バラ科シモツケソウ属の多年草)

0 件のコメント:

コメントを投稿